DIÁLOGO, sobre direitos autorais indígenas, com Maria Helena Japiassu Marinho de Macedo

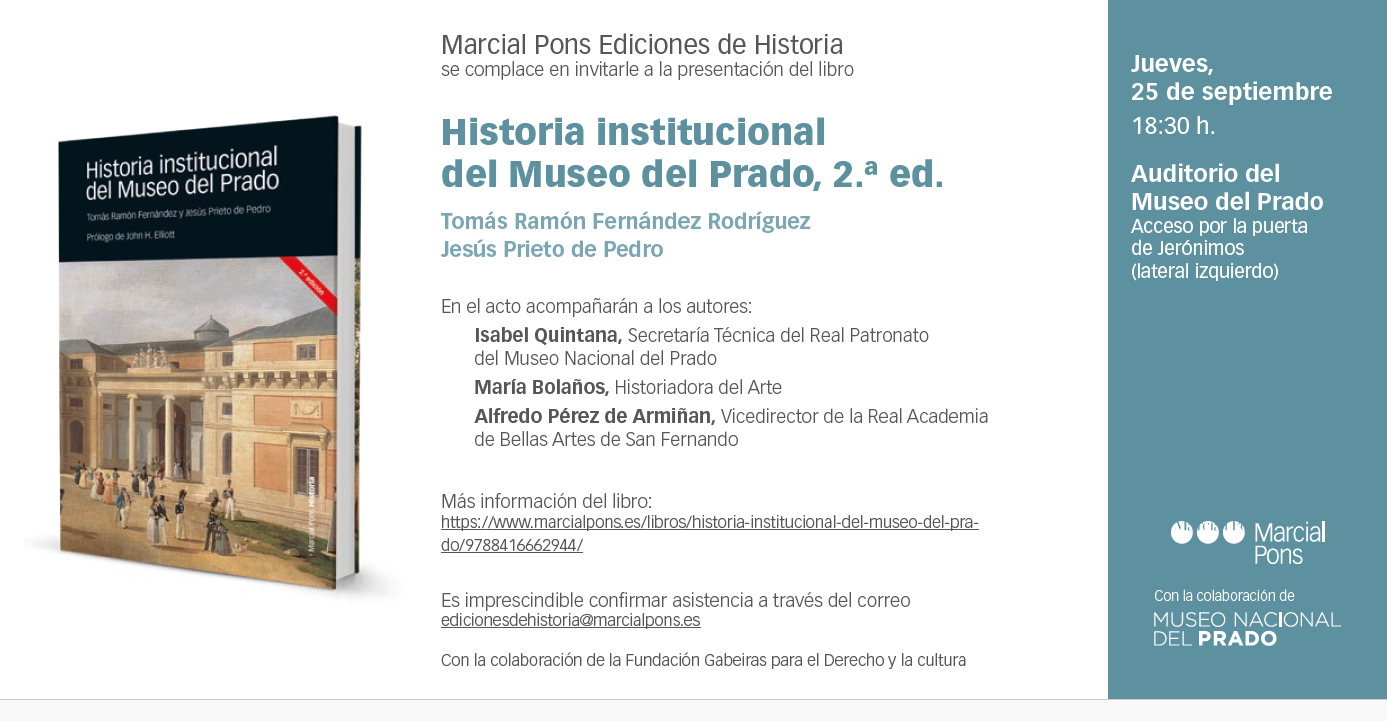

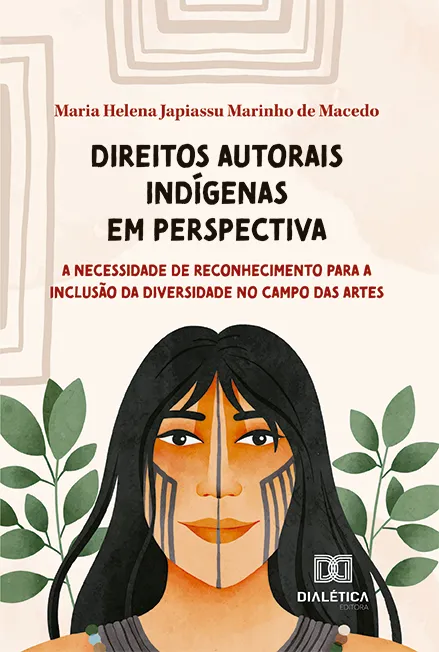

Maria Helena Japiassu Marinho de Macedo (Lena Japiassu) lançou, ao final de 2024, o seu livro “Direitos Autorais Indígenas em Perspectiva: A necessidade de reconhecimento para a inclusão da diversidade no campo das artes”, pela Ed. Dialética. A publicação ensejou um diálogo entre membros do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult), com inquietações teóricas e práticas sobre o tema. Confira a seguir, um pouco dessa discussão relevante.

*

Humberto Cunha Filho:

A Lena Japiassu acaba de publicar o seu livro “Direitos Autorais Indígenas em Perspectiva: A necessidade de reconhecimento para a inclusão da diversidade no campo das artes”, pela Ed. Dialética. O livro é resultado de sua dissertação de mestrado, realizada na Universidade Federal do Paraná, ao que me parece pugnando pelo reconhecimento dos direitos autorais para as criações artísticas, literárias e científicas dos povos indígenas. Essa defesa acadêmica é o principal motivo para você ter escolhido ser sabatinada a partir do tema dos direitos autorais? Em caso positivo, por favor, pormenorize as suas razões. Em caso negativo, nos atualize dos seus motivos, por gentileza.

*

Maria Helena Japiassu Marinho de Macedo:

Acredito que sim, também. Eu associo o meu interesse em relação aos direitos autorais, sobretudo na perspectiva de um direito humano cultural, de promoção da dignidade humana. Quem estuda um pouco o tema, sabe que a teoria os apresenta sob dois enfoques, um patrimonial e outro moral.

Os direitos patrimoniais de autor visam, a princípio, fomentar e recompensar economicamente o esforço criativo do autor ou mesmo o uso econômico de determinada obra. É uma discussão ampla e polêmica. Os direitos morais de autor, por sua vez, tem uma ligação forte com a personalidade do sujeito criador. Por exemplo, o autor tem o direito de reivindicar a autoria de uma obra, de ter o seu nome indicado como autor, tem o direito de manter a obra inédita ou de ter acesso a um exemplar único de sua criação (Art. 24 e incisos).

Me interesso, neste momento, nos direitos morais de reivindicação e indicação de autoria de sujeitos que, ao longo da história da arte ocidental, não tiveram a chance de dispor desses direitos. Exemplos desses sujeitos são as mulheres, os negros, os indígenas, cujas expressões culturais estiveram, por muito tempo, à margem dos espaços institucionais da arte. Nesse sentido, considero que os direitos autorais têm forte relação com os direitos do patrimônio cultural e podem contribuir para a inscrição da memória tanto desses sujeitos quanto dos processos de resistência que eles agenciam.

Ao menos desde a década de 1970, com movimentos feministas nas artes (ex. Judith Chicago, Gorrilla Girls), percebe-se uma demanda por maior diversidade de representações autorais em museus de arte. A meu ver, esta discussão, que não cabe pormenorizar aqui, pode ser percebida também como uma forma de exercício de cidadania, de participação política, de agenciamento social, ou sintetizada na palavra “artivismo”, que tem uma conotação mais ampla, mas ajuda a compreender essa busca por uma arte mais plurivocal.

Como brasileira e atuante profissionalmente na área dos direitos culturais, me preocupo com a representação autoral dos grupos formadores de nossa sociedade, pois estes, como nossa Constituição bem diz (Art. 216) são os sujeitos que contribuem para a construção de nosso patrimônio cultural. Somos uma sociedade plural, que reconhece a dignidade humana como princípio fundamental (Art. 1, CF). Acredito que a atribuição autoral é uma expressão da dignidade humana. Sem direito de autor, não há nome atrelado à obra, há invisibilidade.

Preciso dizer que, inicialmente comecei a estudar direitos autorais, porque tive uma necessidade prática. Eu tive a experiência de ser chefe do Setor Cultural e Educacional do Consulado Geral do Brasil em Boston. Uma de nossas atribuições era a política de promoção do português como língua de herança. Fizemos uma parceria com professores universitários brasileiros, residentes naquela localidade, para capacitação de professores de ensino fundamental atuantes em escolas públicas de Massachusetts, onde há muitas crianças brasileiras estudando. A capacitação resultou em uma cartilha, a qual ensejou providências de autorização de direitos autorais. Era um assunto muito específico para o nosso setor jurídico, então, como advogada de formação, resolvi ir atrás de aprender acerca do tema.

Paralelamente a isso, me preocupava com os discursos acerca da cultura brasileira e suas representações. Tínhamos como outra atribuição promover a arte brasileira na região e conhecer acervos artísticos que nos representavam. Nos museus de arte, quase não havia artes brasileiras e, quando havia, não era representativa de todos os grupos formadores de nossa sociedade. Encontramos obras de arte da época do modernismo, alguns exemplares de artistas contemporâneos como Vik Muniz e Adriana Varejão, e mesmo arte de grafite como a de Os Gêmeos.

No entanto, artes afro-brasileiras e indígenas eram encontradas em acervos etnográficos. Como falar de arte brasileira sem trazer os diferentes grupos que a representam para o discurso? Por que algumas manifestações artísticas ocupam os espaços das artes e outras não? Isto me intrigou.

Quando voltei ao Brasil, resolvi fazer um curso de direitos autorais aplicados a museus e tive como trabalho de conclusão escolher uma instituição museal para dialogar. A preocupação com os direitos autorais juntou-se com a da representatividade de nossa arte brasileira. Eu escolhi a Pinacoteca de São Paulo, que, em 2020, realizava a exposição “Véxoa, nós sabemos”, justamente dedicada às artes indígenas contemporâneas. Na ocasião, dialoguei com o Núcleo de Acervo Museológico da Pinacoteca, cujas servidoras me contaram da então recém criada política de direitos autorais do museu e da preocupação em como tratar de direitos autorais indígenas.

Muitas das manifestações artísticas indígenas são coletivas, repetem padrões tradicionais, são transmitidas oralmente e intergeracionalmente, desafiando os direitos autorais, que reconhecem como autor um indivíduo e como obra intelectual protegida uma arte com um contributo mínimo de originalidade, fixada em suporte material tangível e com um momento preciso de criação.

Conversei, também, com a curadora da exposição, Naine Terena, que me contou do ineditismo daquela exposição, no sentido de apresentar, pela primeira vez, trabalhos exclusivamente de povos indígenas. Ela me disse “nossa arte sempre esteve aqui, vocês que nunca viram”, e é este argumento que traz o título da exposição “nós sabemos”.

Na minha dissertação, aprofundei essa discussão, buscando investigar a possibilidade da garantia de direitos autorais à arte indígena como forma de inclusão da diversidade no campo da arte. Percebi que os direitos autorais indígenas passam a ser uma preocupação das instituições museais quando se abrem para reconhecer os sujeitos autores de sua criação.

Por muito tempo, artes indígenas foram recolhidas e colocadas em acervos etnográficos, como se fossem de domínio público. No Brasil, apenas a partir da Constituição Federal de 1988 é que os sujeitos indígenas passam a ter as suas culturas respeitadas e a sua capacidade civil plena. Este reconhecimento tem repercussões no ambiente das artes. É também um marco de dever das instituições museais para com a diversidade, para com os sujeitos e coletividades indígenas. E estas autorias mostram esse protagonismo, com a reivindicação autoral de seus acervos e a reivindicação de ter o seu nome individual e coletivo indicado em suas obras.

Pode ser um pouco ousado da minha parte, mas eu percebo a discussão dos direitos autorais indígenas atrelada a discussões mais amplas em relação a seus direitos culturais, como aquelas referentes à condição de sujeitos-autores, à re-apropriação cultural, à repatriação de acervos, a um direito à memória.

É uma reivindicação dos próprios referenciais culturais, de ancestralidade, de nome, de inscrição da identidade de mais de 305 povos indígenas. A arte indígena contemporânea traz, além da suas expressões particulares, toda uma demanda de cura e reinscrição da memória indígena, cujos sujeitos e objetos foram apropriados por um discurso que não lhe permitiu a autoria, mas, em seu lugar, foram apostas narrativas deturpadas e estereotipadas acerca de suas culturas e vozes, que contribuíram também para a violência simbólica que vivenciam.

Em termos práticos, a lei de direitos autorais brasileira (Lei 9610 de 1998 – LDA) não consegue responder a essas reivindicações. Não reconhece, por exemplo, autorias coletivas sem sujeitos individuais identificados. Essa dificuldade é admitida pela própria redação da LDA (Art.45, II), quando ressalva do domínio público os conhecimentos tradicionais.

Na minha dissertação, eu busco situar parte dessa discussão, para além da simples leitura da LDA, mas a partir do olhar dos direitos humanos indígenas e culturais. As diferentes maneiras de pensar e as soluções alternativas à LDA colocadas por artistas indígenas em relação a seu patrimônio cultural são também aprendizados que enriquecem o nosso pensamento jurídico. É, enfim, um tema bastante complexo, em discussão, inclusive em foros internacionais, e que demanda mais pesquisas.

*

Allan Carlos Moreira Magalhães:

Lena Japiassu, você colocou as limitações da lei brasileira sobre direitos autorais para proteger autorias coletivas sem sujeitos individuais identificados, o que torna complexa a proteção da arte indígena sob o espectro autoral.

No Amazonas, uma situação chamou a minha atenção: a reivindicação do povo Hupd’äh, da região do Alto Rio Negro pelo uso de palavras da sua língua em rótulos de produtos de uma cervejaria. Mas não apenas isso, pois a cervejaria comercializa os seus produtos com rótulos imersos num contexto envolvendo, sob a minha visão, processos de “captura” das línguas, valores e culturas indígenas para se amoldar ao seu propósito comercial.

Neste caso, como os direitos humanos indígenas e culturais podem amparar a reivindicação imediata do povo Hupd’äh para que sua língua não seja usada nos rótulos dos referidos produtos? E de forma geral, como proteger os povos indígenas das apropriações culturais?

*

Maria Helena (Lena):

Allan, gostei muito da sua pergunta. Eu não conhecia este caso e achei muito interessante. Vou tentar oferecer uma resposta, de forma até aventureira, porque não tenho elementos suficientes em relação ao ocorrido, para uma análise pormenorizada.

Até onde eu saiba, o Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito a esse respeito, o qual ainda não se desenvolveu em uma ação judicial. De toda forma, busca-se investigar possível violação a elementos da cultura do povo Hupd’äh. Recapitulo um pouco mais do caso, só para que possamos compreender melhor.

A Cervejaria Rio Negro, situada em Manaus, vem desenvolvendo sua campanha de marketing a partir de referenciais culturais amazônicos. Segundo a empresa, a intenção do uso desses índices de identidade tem o objetivo de valorizar, não apenas o produto, mas culturas locais. Ocorre que representantes do povo Hupd’äh, ao deparar-se com o rótulo dos produtos da cervejaria, sentiram-se ofendidos, pelo uso de palavras de seu idioma com grafias e traduções erradas e pela empresa ter utilizado termo ofensivo como referência à sua identidade. Sentiram-se também lesados em razão de a cervejaria não ter consultado suas lideranças, antes do uso comercial do produto com as suas palavras e referências.

Vi que, na abertura do Inquérito Civil a respeito do ocorrido, o MPF elenca algumas considerações a respeito do dever do Estado de garantir os direitos dos povos indígenas em relação às suas culturas, incluídas as suas línguas (Art. 231, CF) e de proteger o patrimônio cultural dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (Art. 216, CF). As considerações levam em conta também os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e na Convenção 169 da OIT.

No presente caso, não se argumenta explicitamente quanto a instrumentos jurídicos de propriedade intelectual, como direitos autorais ou marcas. A língua, no entanto, é um elemento cultural, que diz respeito a um patrimônio imaterial.

Recentemente, escrevi um artigo acerca de marcas indígenas e, durante a pesquisa, percebi que é muito comum o uso de nomes indígenas por detentores de marcas não indígenas. Esta prática, embora questionável, traz elementos de hibridismos culturais que estão presentes em nossa sociedade. Muitas cidades brasileiras, por exemplo, possuem nomes indígenas. Muitas palavras incorporadas ao português brasileiro são indígenas. Há, portanto, inúmeros exemplos de apropriação linguística em nossos usos sociais. Essa apropriação linguística faz parte da dinâmica das interações humanas e não é necessariamente negativa.

O problema é quando este uso fere o seu titular. Rodney William, quando escreve a respeito de apropriação cultural, menciona que esta se torna indevida, quando um grupo dominante se utiliza de referência de um grupo inferiorizado e a esvazia de sentido. Este tipo de utilização torna-se violento, na medida em que contribui para uma deturpação da cultura original, quando não para o seu apagamento. Parece ser o que ocorreu no caso em análise, uma apropriação econômica que favorece o titular da cervejaria, mas fere referências culturais do povo Hupd’äh, pois desrespeita a forma e o sentido de suas palavras e usa termo desabonador para identificá-lo.

Idiomas e dialetos, muito embora sejam ferramentas linguísticas de comunicação, são também referenciais culturais e parte de um patrimônio imaterial. O cuidado do povo Hupd’äh para com as suas referências me parece adequado, pois, antes de buscar um direito de propriedade intelectual, objetiva corrigir determinado uso indevido de sua língua. No caso, a grafia e o sentido das palavras utilizadas foram equivocadas, o nome de seu povo foi referenciado de maneira equivocada e ofensiva. Soma-se a isso uma apropriação econômica que poderia ser talvez compartilhada.

Ajudaria, sem dúvida, a respeitar a cultura Hupd’äh, se a Cervejaria Rio Negro tivesse realizado uma consulta prévia, perguntado a representantes deste povo acerca da melhor forma de representá-los, e seria mais ético se também socializarem os benefícios econômicos pela utlização de suas referências culturais.

A meu ver, a atuação do MPF, com as considerações elencadas, parece ter sido adequada e responde parcialmente à sua pergunta. O órgão foi provocado por representantes do povo Hupd’äh e por antropólogos interessados, no sentido de exercer o seu dever estatal na promoção dos direitos culturais indígenas. Acredito que a Cervejaria deve, ao menos, escutar as demandas do povo Hupd’äh, corrigir a sua campanha com base nesta escuta e quem sabe responder por danos ocasionados.

Para evitar apropriações culturais indevidas, em geral, é possível recorrer também, não de forma exaustiva, a alguns instrumentos jurídicos relacionados à propriedade intelectual (ex. direitos autorais, marcas, indicações geográficas, patentes), ao patrimônio cultural (ex. registro, tombamento) e mesmo àqueles que assegurem direitos da personalidade (ex. direito de imagem). No caso dos direitos autorais, acho que a legislação deve se aprimorar para também incluir, em relação às expressões culturais tradicionais, os mecanismos de consulta livre, prévia e informada e de repartição de benefícios, já existentes na Lei da Biodiversidade (Lei nº 13.123/2015).

*

Cibele Alexandre Uchoa:

Lena Japiassu, diante do rápido desenvolvimento e refinamento das inteligências artificiais generativas e considerando as problemáticas associadas aos direitos autorais indígenas, quais cenários atuais você avalia como alarmantes e quais respectivos formatos de soluções podem ser aplicados a fim de beneficiar e resguardar a memória, a identidade e as formas de criar, fazer e viver dos povos originários?

*

Maria Helena (Lena):

Esta pergunta é muito interessante, Cibele. Em geral, há ainda um pensamento generalizante de que as sociedades indígenas estão distantes do contexto contemporâneo de forte intensidade tecnológica e em que a informação, a cultura e o conhecimento são bens intelectuais em disputa. A inteligência artificial (IA) é hoje uma realidade e oferece desafios e oportunidades para os povos indígenas. Quando você fala em rápido desenvolvimento e refinamento de IAs generativas, imagino que se refira à possibilidade de atuação da IA como uma ferramenta autônoma de criação, capaz, assim, de gerar um bem intelectual passível de direitos autorais.

A regulamentação, no Brasil e também internacionalmente, em relação à IA ainda é incipiente e, de certa forma, incapaz de atender à complexa dinâmica desse rápido desenvolvimento. As lacunas jurídicas permitem observar as dificuldades de proteção do patrimônio cultural indígena bem como antever conflitos de interesses. Como desafios, percebo que, da mesma forma que não indígenas se apropriam de elementos culturais de povos indígenas, a IA também pode se apropriar. Assim, por exemplo, podemos pensar em aplicativos de IA que criem e recriem padrões gráficos semelhantes aos de povos indígenas ou utilize expressões culturais existentes em obras autônomas, distanciando a identidade simbólica de suas referências.

Ao contrário, no entanto, de uma apropriação cultural indevida realizada por uma pessoa física ou jurídica, dificilmente é possível responsabilizar uma IA, que não será pólo passivo em eventual litígio judicial. Não há diálogo, neste caso, também, para qualquer composição de conflito. As narrativas e representações em relação à memória, à identidade e as formas de criar, fazer e viver dos povos originários, diante de um uso indiscriminado de IA sobre suas culturas, sem a legitimidade participativa e referencial de seus representantes podem contribuir para mais um apagamento e violência simbólica.

No entanto, tendo a pensar que a IA pode trazer benefícios às culturas indígenas. Citei no artigo publicado para o IBDCult, “Inteligência Artificial a favor da Cultura brasileira”, um projeto da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o Centro de Inteligência Artificial (C4AI), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e o IBM Research, que busca desenvolver ferramentas de IA para auxiliar na documentação, preservação, vitalização e uso das línguas indígenas no Brasil.

Este é um exemplo maravilhoso que promove, documenta e organiza idiomas indígenas de povos brasileiros, que auxiliam na sua divulgação e memória. O IBGE já identificou 274 línguas indígenas faladas por 305 etnias no Brasil. Imagine a riqueza deste inventário e a dificuldade de elaboração desta pesquisa. Neste caso, a IA é uma ferramenta essencial para possibilitar o estudo, facilitando as aproximações linguísticas, a identificação de sons e palavras, a imaginação de grafias, a partir da oralidade. Outros projetos de IA existem para outras linguagens artísticas e estão sendo fomentados.

Em termos de políticas públicas, acredito que é este tipo de investimento que deve ser priorizado pelo Estado brasileiro. Se a IA é inexorável, que seja fomentada de forma realista, em benefício das culturas indígenas e do patrimônio cultural imaterial nacional. Há exemplos também de videogames (ver jogo “Huni Kuin: Yube Baitana”), de arte virtual em nft indígenas (NFTribo), de audiovisual (ver ASCURI), de animação indígenas ( ver “Ga vī: a voz do barro”, 2022, produzido por COMIN-FLD, Coletivo Nẽn Ga e Tela Indígena) que utilizam de ferramentas tecnológicas bastante sofisticadas, inclusive com outros graus de IA, e que auxiliam no conhecimento das culturas indígenas, promovendo benefícios culturais, econômicos e sociais às suas comunidades.

Sobre estas expressões incidem direitos autorais, os quais se revestem de importância não apenas econômica, mas simbólica, para os representantes dos povos criadores, pois lhes atribuem o direito de reconhecimento autoral de suas manifestações artísticas e lhes colocam como detentores daquela expressão cultural.

*

Cecilia Nunes Rabelo:

Você comentou sobre a centralidade da legislação autoral brasileira na figura do autor “indivíduo” e que, mesmo prevendo a possibilidade da coautoria ou da obra coletiva, ainda tem dificuldade de compreender como se daria um direito autoral “comunitário”, como parece ser o caso das comunidades indígenas.

Por outro lado, o registro do patrimônio imaterial, regulamentado pelo Decreto 3.551/2000, que necessariamente envolve a participação dos “detentores”, pessoas que vivem aquele modo de criar, fazer e viver a ser registrado como patrimônio cultural, sendo o plano de salvaguarda necessariamente pensado em coletivo.

Na sua opinião, a arte indígena, ganha com essa dupla proteção? De que forma você imagina que a legislação autoral pode se relacionar, ou mesmo aprender, com a prática da proteção do patrimônio cultural imaterial?

*

Maria Helena (Lena):

Essa pergunta da inter-relação entre os direitos autorais e o patrimônio cultural imaterial faz parte das minhas inquietações e será um tema que pretendo investigar, com mais profundidade, ao longo de meu doutorado.

Sem dúvida, sob a perspectiva dos direitos culturais, o registro é um instrumento importante para a valorização do patrimônio cultural imaterial e consegue atender uma dimensão coletiva, que os direitos autorais não alcançam. Acho, sim, que os povos indígenas melhor se beneficiam perante à sociedade brasileira com essa dupla proteção. Ganhar, no entanto, não acho uma palavra adequada, pois parece algo dado, e a perspectiva é mais de luta pela conquista de direitos tradicionalmente desrespeitados do que ganhos.

Acredito que devemos olhar para a proteção intelectual e cultural indígena com lentes mais aí abrangentes e críticas.Primeiramente, acredito ser importante escutar os povos indígenas a respeito de suas concepções culturais do que entendem ser os seus direitos culturais, a sua arte e o seu patrimônio cultural. Seria aceitar o direito em sua multiplicidade ontológica, como propõe André Augusto Salvador Bezerra, ao em seu livro “Povos Indígenas e Direitos Humanos”. A este respeito, recordo da positiva participação de representantes indígenas na Assembleia Constituinte, que foi fundamental para a redação não apenas do capítulo VIII, “Dos índios”, mas do capítulo III, seção II, “Da cultura”.

O livro “Lugares de Origem”, de nosso colega Yussef Campos com Aílton Krenak, traz algumas reflexões neste sentido. Me recordo do pensamento de Krenak a respeito do conceito de patrimônio, o qual, por muito tempo, esteve relacionado à simples conotação econômica.

Hoje, falamos em patrimônio cultural e em direitos autorais em perspectivas plurais, que não se bastam na sua dimensão econômica, mas trazem consigo valores simbólicos e humanos, como preconizados pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005, ratificada pelo Brasil, em 2007, no âmbito da UNESCO. Estes direitos não são postos, mas disputados, e Herrera Flores nos chama a atenção para a necessidade de interpretar os direitos humanos, entre eles os culturais, como pontos de partida e não como de chegada.

Pois bem, o registro tem efeitos declaratórios de reconhecimento de determinado patrimônio cultural, como brasileiro, e tem, no plano de salvaguarda, uma ferramenta participativa para uma gestão compartilhada. São instrumentos importantes e positivos. Krenak chama a atenção, porém, de que demarcar um direito é também uma forma de classificação, de controle, não livre de conflitos.

Quando o Estado brasileiro declara um patrimônio cultural como seu, ele está intervindo politicamente a respeito da gestão de um determinado bem cultural. Neste sentido, não é um simples direito em prol das comunidades detentoras daquela cultura, mas os seus significados podem ser apropriados por discursos que não são autóctones.

Há, portanto, espaço para novas violências e disputas subjetivas que não são livres de apropriação indevida. Mesmo no interior de uma comunidade, uma vez feito o registro de um patrimônio cultural imaterial, ele é constantemente disputado, pois as culturas são vivas, se hibridizam, não se congelam no tempo.

Krenak expressa o temor de o patrimônio cultural, nesta concepção, virar mercadoria e chama a atenção para pensar novas formas de viver e estar no mundo, novas ontologias. Será que os conceitos ocidentais de direitos autorais e do patrimônio cultural respondem de forma justa a essas ontologias?

O plano de salvaguarda, com suas características participativas, parece oferecer um mínimo espaço para a aceitação da multiplicidade ontológica. Mas temos de ter o cuidado de pensar que, antes de ser um patrimônio cultural imaterial brasileiro, o bem a que se propõe salvaguardar e registrar é uma forma de viver, de saber, de estar no mundo. É, portanto, uma subjetividade que deve ser compreendida em sua diversidade.

Os conceitos de arte, de direitos autorais e de patrimônio cultural são ocidentais e acompanham o pensamento iluminista e o desenvolvimento do capitalismo. Krenak chama a atenção para o fato de que, nas sociedades indígenas, não há separação entre a arte e vida, que estão na mesma esfera de subjetividade e significação.

Em relação à segunda pergunta, acredito que a legislação autoral pode se relacionar e aprender com a prática da proteção do patrimônio cultural imaterial. Pode aprender sobretudo no que diz respeito aos mecanismos de participação coletiva. Como os indivíduos e povos indígenas almejam a proteção autoral?

Há a ressalva na Lei 9610 de 1998, de que os conhecimentos tradicionais não fazem parte do domínio público e devem ser respeitados, mas não disciplina a questão. Escutar os povos indígenas a esse respeito é fundamental.

No que diz respeito à relação entre os direitos autorais e do patrimônio cultural, acredito que o direito de autor contribui para a inscrição da memória individual e coletiva, pois confere um tipo de registro individual que guarda consigo uma expressão humana materializada no tempo e no espaço. A medida que valoriza a atribuição autoral, a assinatura subjetiva, sedimenta uma construção da memória que pode trazer consigo dimensões coletivas positivas.

No que diz respeito às artes indígenas, quantas personalidades indígenas podemos chamar de autor ou autora? Que respeito oferecemos à dignidade humana das autorias indígenas e suas expressões culturais? Que memória temos do patrimônio cultural indígena brasileiro? Quanto patrimônio cultural foi marginalizado e quanto foi aniquilado? As questões são complexas…

*

Maria Helena Japiassu Marinho de Macedo (Lena Japiassu) é advogada, oficial de chancelaria pesquisadora e contadora de histórias. Gosta mesmo é de cultura, de apreciar, pensar e fazer um pouquinho de arte. Essa curiosidade e metidez a levou à área acadêmica. Hoje é doutoranda em Direito pela UFPR, pesquisadora no Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial (GEDAI/UFPR), no Instituto Observatório de Direitos Autorais (IODA) e no Museu de Arqueologia e Etnologia/USP, e membro associada do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult).